상식의 강물을 막아서 역사를 왜곡시키던 지루했던 돌멩이 한 쌍을 일단 걷어낸 날. 대부분의 사람이 그간의 답답한 체기에서 벗어나 숨을 돌린 날. 누님은 눈물을 흘렸다고 했고 친구 석(奭)이는 측은하고 불쌍해서 티브이를 꺼버렸단다. 그런 날 나는, 맘껏 기뻐하지 못했고 축하주를 먹자는 친구의 연락에도 답신을 보내지 못했다.

사흘간의 외출에서 돌아와 간단하게 세면하고 자리에 누웠다가 자정을 넘기며 가쁜 숨을 내쉬다 부스스 일어나 콩나물국을 데워 밥 한술을 말았다. 다행하게도 쉬지 않았다.

단잠에서 내 숨을 가쁘게 해 눈을 뜨게 한 것,

아버님과 어머님이 오셨다. 정확하지는 않지만, 누님들도 몇 분 계셨던 거 같다. 거기의 나는 결혼하기 전의 시간에 있었고 부모님도 그만큼 젊으셨다. 아버지는 나를 신뢰하지 않으셨고 그런 아버지가 여전히 무서웠다. 아버지께서 2층으로 올라오시면 아래층으로 내려왔고 내려오시면 올라갔다. 마주치지 않으려고 피해 다녔다. 지금도 생생한 아버지의 술 단내. 범접할 수 없는 공포...

"두 분이 함께 오셨으니, 산소에 무슨 일이라도 생겼나?"

사흘의 외박 동안 보낸 청명과 한식.

여느 해와 다름없이 한차례 비가 내렸다.

어느 해이건 찿아뵙고 잔을 고이고 보식했던 행사이자 자발적 노역의 날. 특히나 작년 이 무렵 보식한 것이, 추석 언저리에 산짐승이 헤집어 도로아미타불이 되었으니, 올해는 며칠 걸려 일을 더 크게 벌여야 할 판이었는데, 그러지 못하고 시간을 넘긴 것이 마음 깊숙하게 부담이 되고 있었나 보다.

지수화풍공(地水火風空)이 모여 영육(靈肉)을 만들고 굴러가던 우주,

그 다섯 바퀴의(五輪) 실체로 존재했던 우주는 소신분골(燒身粉骨)로 각기 흩어져 영영 돌아갔다.

성직자는,

"요단강을 건너 '본향(절대자)'으로 돌아가니 기뻐할 일"이라고... 이별의 슬픔에서 한발 물러서는(어쩌면 떠넘기거나 회피하는) <사회 서비스직>에 어울리는 비겁한 위로를 건넸지만.

나는 함께 부대끼던 교감의 크기만큼 남겨진 슬픔을 온전히 내 가슴에 안고 돌아섰다.

202504062718일

소리새-5월의 편지

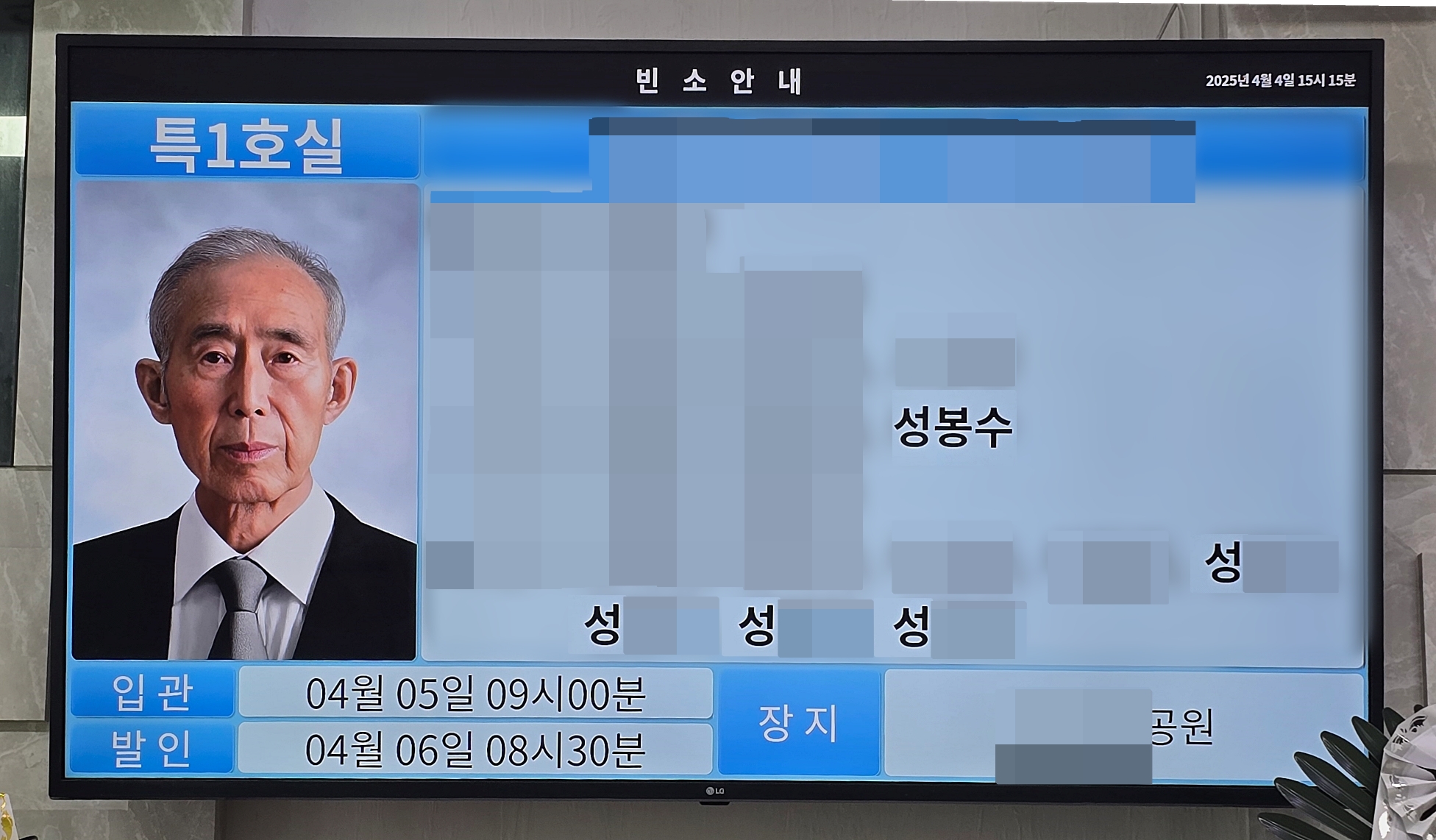

2025년4월4일(음3월7일) 장인 졸/ 윤석열 파면

-by, ⓒ 성봉수

댓글