아침 여섯 시 반을 넘겨 잠자리에 들었다 눈 뜨니 오후 세 시가 찍어 달리고 있다.

이런저런 이유로 이틀 만에 청한 잠, 꿈 하나 없이 죽은 몸과 다를 것 없었다.

눈을 뜨자마자 커피가 생각나는 것을 보니 오랜만에 제대로 된 리셋이다.

커피를 탄다. 내린 커피는 아니어도 향이 좋다.

서재에 앉아 담배와 함께 천천히 먹었다.

어항 식구들 먹이 챙겨주고 마당으로 나섰다.

또 안으로 들였는지 기척 없는 삼월이.

오래된 집 마당의 정적 위에 눈이 얹히고 있다.

대문 앞까지 휘이 돌아보고 다시 서재로 돌아와 음악을 들으며 모처럼 폰을 잡고 꼼지락거렸다.

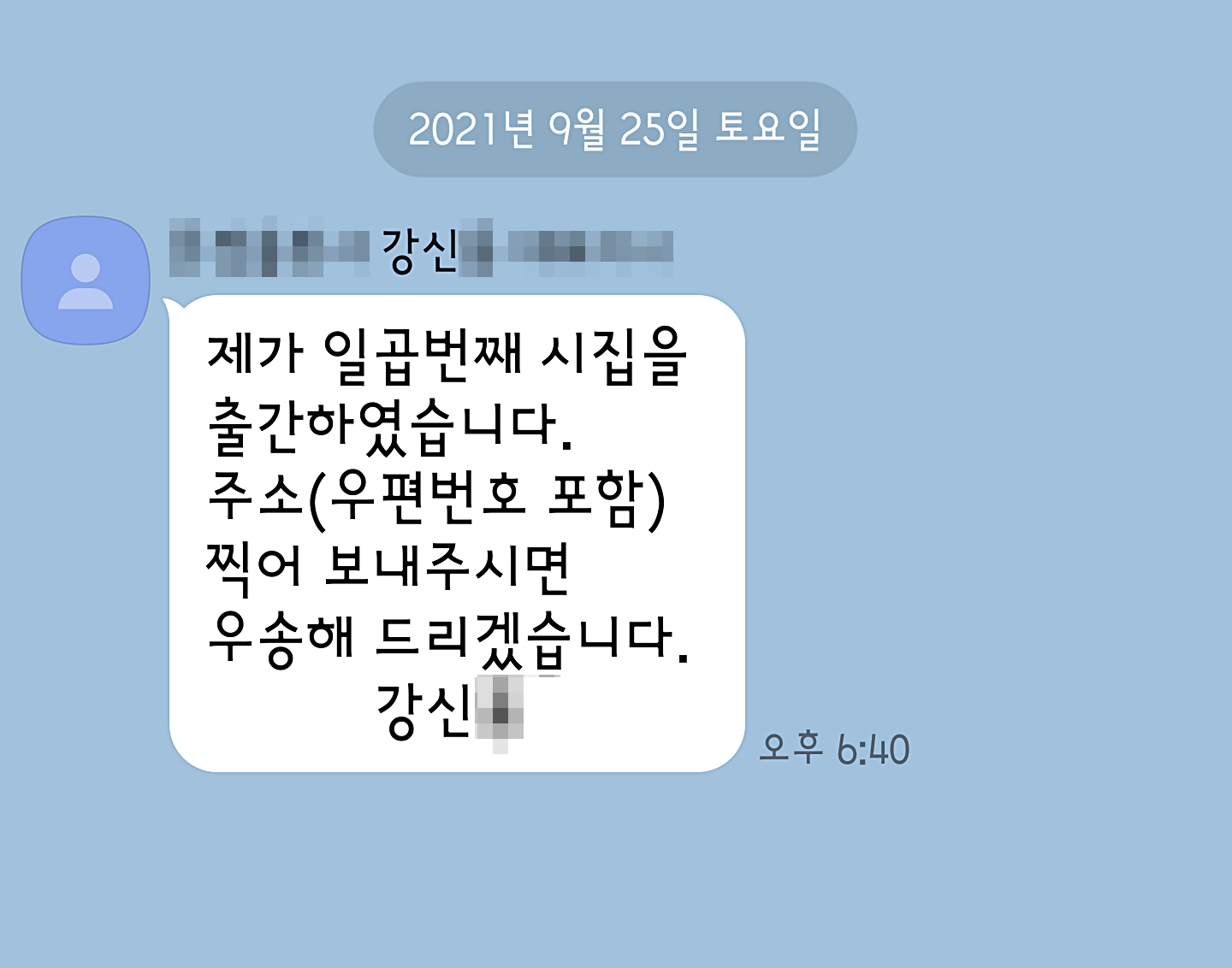

채팅창 맨 아래에서 발견한 작년 9월에 전송된 카톡.

유명 시형께서 신간을 보내주신다는데, 도착해 있는 줄도 몰랐다.

그렇지 않아도,

"너는 형이 톡을 보내면 연락을 해야지, 형을 무시하는 겨 뭐여?"

문협회장님께 "점심이나 함께하자"며 보내온 톡을 저녁에야 보고 이렇다 할 생존 반응을 안 보였더니, 그제 모임에서 농 반 진담 반으로 한 소리 들었는데,

아무리 관계에 서툴러도 이 정도면 나와 제때 카톡 주고받는 분은 전생에 나라라도 구하신 분이다.

이거 원, 대책 없이 사는 건지 아무 생각도 없는 건지 내가 꼴통은 참 꼴통이다. ㅋㅋㅋㅋ

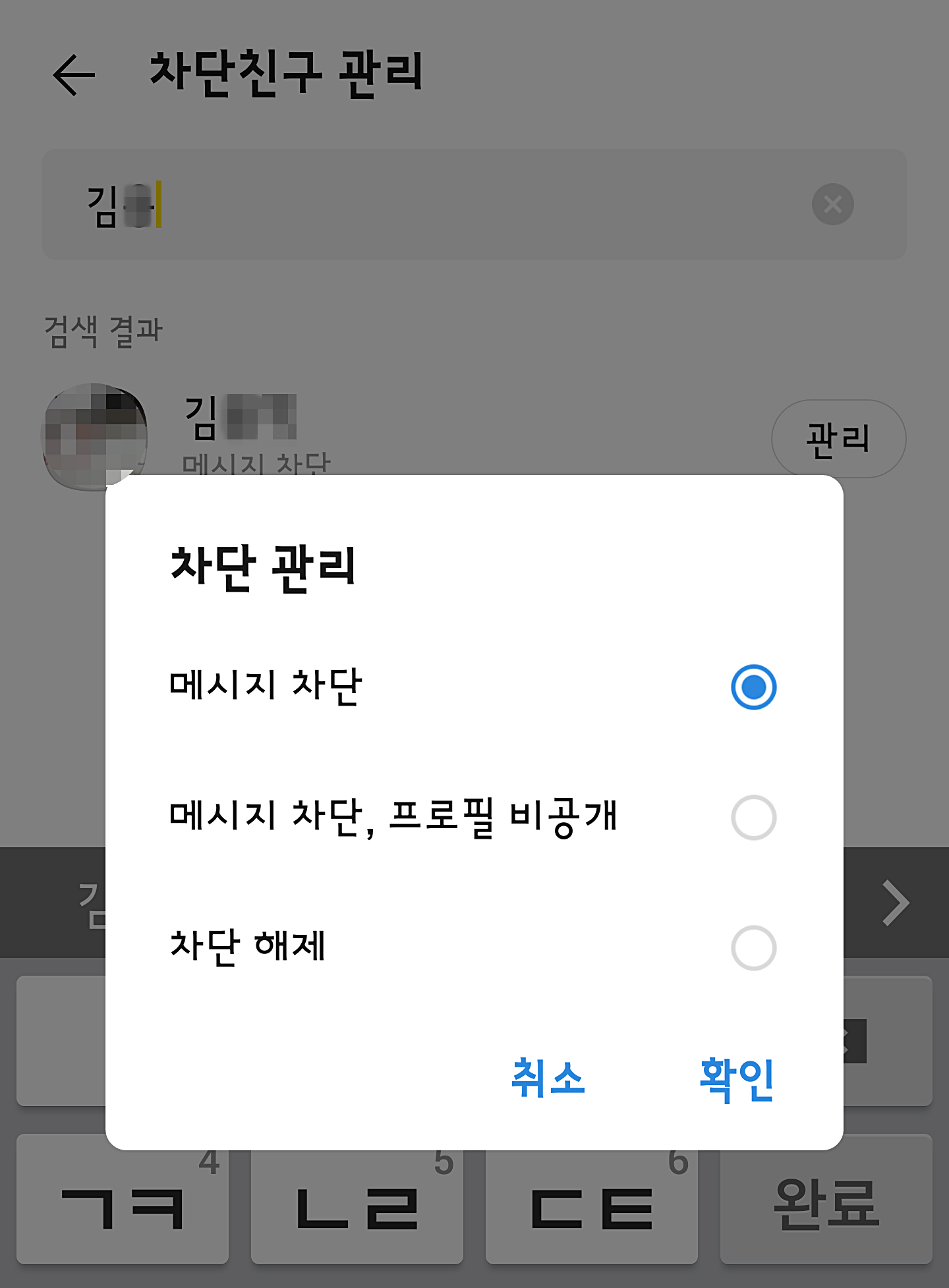

톡 창에 사람이 너무 많아 정작 급할 때는 사람 찾느라 버벅거린 경험 때문에, 교류가 뜸한 분들은 진작에 방을 옮겨 두었다. 넉 달 전에 보낸 톡을 찾은 계제에 프로필들을 대충 둘러보는데 생각한 분이 안 보인다. 혹시나 하는 마음에 옮겨 놓은 방을 열어보니 그곳에 계시다.

'어? 언제 이리로 모셔 놓았는감?'

우리 어머님 살아 실제 말씀이 "나무는 저보다 큰 나무 덕을 못 봐도 사람은 큰 사람 덕을 본다"라고 하셨느니, 혹시 인연의 콩고물이라도 떨어질까? 하는 마음에 다시 살려 놓으려다가 '기억은 못 해도 그때는 이유가 있었겠지….' 하는 마음에 섬진강 맑은 물 다슬기나 열심히 잡으시라고 그냥 냅뒀다.

연이어 있는 종씨의 유명한 두 시인님.

함께 비교하며 프로필 이미지를 생각하니 정말 재밌다.

한 분은 초등학교를 정년 퇴임하셨고 한 분은 상아탑 강단에서 퇴임하셨다.

한 분은 너무 자세히 보아 뭘 보는지 모르겠고 한 분은 가는 곳이 멀어 풍경 너머 하늘을 보고 말을 걸고 있다.

그나저나, 단체톡은 가족 외엔 하지 않는 나.

내 나름의 이유가 있고 그중 가장 큰 것이 버럭대는 성격에 글 쓰는 놈이 글로 실수할까(술 처먹고) 사리는 것인데, 문학단체의 새로 선임된 회장님이 어제 임원 단체톡방을 만들고 초대했다. 일전에도 다른 단체톡방에 초대받았다가 양해 구하고 바로 빠져나온 경험이 있는데, 이거 원 이러지도 저러지도 못하고 입장 참 곤란하다. 하긴 회장님도 나와의 그런 이전 경험이 있는 데다가 이번에도 임원 선임을 위한 사전 문자 소통 중에 '저는 단톡 안 하잖아요'라고 말은 들었지만, 그렇다고 나만 빼놓고 나머지 임원들만 초대하기도 모양새가 거시기하니 입장 곤란하기는 마찬가지이겠지만... 어쨌건 입장 곤란한 스트레스다.

마당 화덕에 걸린 솥 위에 쌓인 눈을 보며,

하트라도 하나 그려볼까 실 없이 손을 내밀다가 거두었다.

데자뷔 같은 현상(現狀)이 겹쳐지며 마음속 앙금이 빛바랜 오래된 사진처럼 누렇게 떠올랐다.

그때, 나의 편지는 그의 연서가 되어 그의 그 손에 쥐여 있었다.

★~ 詩와 音樂 ~★[검은 해] 아네모네 / 성봉수

아네모네 / 성봉수 나는 꽃을 보는데 꽃은 하늘만 보네 꽃은 내 심장에 뿌리를 내려 향기를 벌고 내 피는 점점 끈끈하게 변해만 가네 졸아붙다 굳어져도 닿을 수 없는 외토라진 응시

sbs150127.tistory.com

202201192831목

송창식-밤눈

사흘 만에 떨어진 밥도 해 놨고, 내일은 시금치라도 사다가 된장국이라도 한 솥 끓여 놓아야겠다.

열대어 치어. 성어들이 근처에 오면 쌩쌩 도망 다니기 바쁘더니 이젠 적응되었는지 같이 제법 잘 돌아다닌다. 말 타면 종 부리고 싶다더니, 어쩌다 치어 한 마리 생기니 혹시나 또 낳았을까 날마다 목 빼고 있다.

털 달린 짐승이 얼어 죽을까 봐 밤에도 삼월이를 안에 들였네. 목욕시켜서 아예 방으로 끌고 들어가던지, 컴컴한 거실 식탁 아래서 웅크리고 있는 꼴이 영 볼상 사나운 게 심술 난다. 똥을 퍼질러 싸거나 말거나 내일부터 아예 밖으로 못 나오게 가둬 놓을까? 다른 강아지를 사다가 삼월이 집을 뺐어버릴까? 그러기엔 날이 너무 춥고 그렇다고 성견을 들이기는 그렇고...

마당에 눈이 쌓였는지 어쩐지...

댓글