"장유유서"

...도 그랬거니와, 못 믿을 기억력 때문에 아침이든 아점이든 나 먼저 첫 끼를 먹고 약까지 먹고 나서 주는 물고기 먹이.

오늘은 어쩐 일로 안방에서 나오자마자 담배를 물고 사료부터 챙겼다고 했다.

'어!'

한 놈이 안 보인다.

'하...'

물레방앗간 옆 바위에 누워 임종을 맞고 계신다.

어항을 똑똑 두드릴 때마다 마치 살려달라는 도움의 읍소라도 하는 듯, 아가미를 펄떡거리니 속상하다. 혹시 마이신 계통에 약이라도 있을까, 코로나 상비약들의 성분을 살펴도 신통치 않다. 아니 그것보다는 어설피 그랬다가 나머지 놈들에게 탈이 날까 선뜻 맘이 내키지 않는다. '산 놈은 살아야지...'

어제 아점 이후 첫 곡기, 아점.

탕국에 한술 말아 대충 씹어 넘기는 동안, 흘낏흘낏 놈을 바라봤다. 어느 순간, 꼬리 부분이 창백한 선홍색을 띠기 시작한다. 운명하시나 보다.

'어쩔까? 지난번 빨갱이처럼 마지막 숨 떨어지기 전에 제 세상에서 내 세상으로 꺼내, 놈이 전부라 여겼던 세상이 전부가 아니었다는 걸 알게 해줄까? 그래서 윤회의 굴레에 다시 맞을 후생으로 가는 길을 좀 더 쉽게 만들어줄까? 현생에는 죄지은 것 없었으니 적어도 날개를 달게 되거나 개의 몸으로는 나지 싶은데... 아니지, 아니다. 차라리 아무것도 모르고, 전부라 믿었던 것이 전부인 것이 더 나을지도 몰라.'

생의 마지막 문 같이 아가미가 철커덕 닫쳤다.

나무젓가락으로 건져 밖으로 나서는데, 바깥채 식탁 아래 동안거가 제 권리인 줄 착각하는. 그 착각 속에서 돼지처럼 살찐 삼월이가 영등포역 여자 노숙인의 켜켜이 껴입은 옷태처럼 바튼 옷 안에 몸을 감추고 뒤뚱거리며 다가온다.

'어쩐 일로 쫓겨났어? 먹을래?'

젓가락에 뭐가 들렸으니 뭔지는 몰라도 제게 먹을 것을 주는 것이려니 코를 벌렁거려 냄새를 맡는데, 그 잠깐의 놀림을 뒤로하고 마당으로 내려선다.

눈 쌓인 마당.

게으르게 길을 내고 보리똥 나무 아래 묻어줬다.

이제 딱 세 마리 남았다.

삶과 죽음의 극명한 목도.

이 짓도 참 못 할 짓이다.

"사내자식이 독하지 못하고 그리 헤프게 정을 쓰면 나중에 커서 험한 세상을 어찌 살아가려고!" 라고 어머님께 건네 들은, 개 좋아하던 내 어릴 적 아버님 말씀. 궁하면 찾는다고, 내 있는 자리 지켜내느라 염려대로 순진무구 착한 사람으로만은 살지 않았는데. 손가락 한마디만 한 관상어 죽음 앞에 한가한 감상에 빠진 나를 바라보니, 아버님의 그 염려가 문득 떠오르기도 하고...

이것저것 꼼지락거리다가 뒤늦게 확인한 기별들.

이 선생님 안부가 궁금했던 게 어제 낮이다.

공 선생 생각한 것은 어제 자려고 자리에 누우면서다.

앞의 선생님은 한동안 소원했는데, 고료 받을 계좌 알려달라는 문자 확인할 때 문득 생각났다.

공 선생은 자기 전에 이 닦으며 생각했다.

고만고만한 또래의 아이들이 한동네에 살았는데, 공 씨 일가는 친정을 이웃하고 한 집 건너 한 집씩 출가한 자매들이 살았다. 그러니 동네 공터로 아이들이 모이면 큰 공 서방네 아이들에 작은 공 서방네 이종형제들이 다수였다. 놀다 들어가 저녁 먹고 다시 모이면, 공 씨네 아이들 손에는 내가 흔히 맞보지 못하는 것들이 심심치 않게 들려 있었다. 어떤 날은 게 다리를 들고나와 쪽쪽 빨고 어떤 날은 기억나지 않는 제철 과일을 통째로 들고 우걱우걱 씹어먹었다. 어린 마음에는 그게 그렇게 부러웠는데, 자존심 상해서 다른 아이들처럼 한 입 달라는 말을 해본 적이 없다.

그러다 한 번은 장에 다녀오신 어머님께서 찐빵인가를 하나 손에 들려주셨다. 그 찐빵을 들고 나가 아이들 앞에서 조금씩 아껴 벼 먹고 있는데, 퇴근하던 공 선생 아줌마가 다가오더니 다짜고짜로 내 찐빵을 가로채 "친구하고 나눠 먹어야지?" 하면서 반으로 쩍 갈라 옆에 있던 자기 아들한테 주고 가던 길을 갔다. 얼마나 순식간에 벌어진 일이지, 어린 마음에도 황당하고 당황스러워서, 빵을 받아먹고 있는 공 선생 아들(몇 년 후배다)을 갈라진 빵을 손에 쥔 채 멍하니 한동안 바라보던 기억. 그 생각을 어젯밤(엄밀하면 오늘 새벽이었지만)에 생각했다.

"여편네, 그리 욕심이 많았으니 단체장도 했겠지만..."

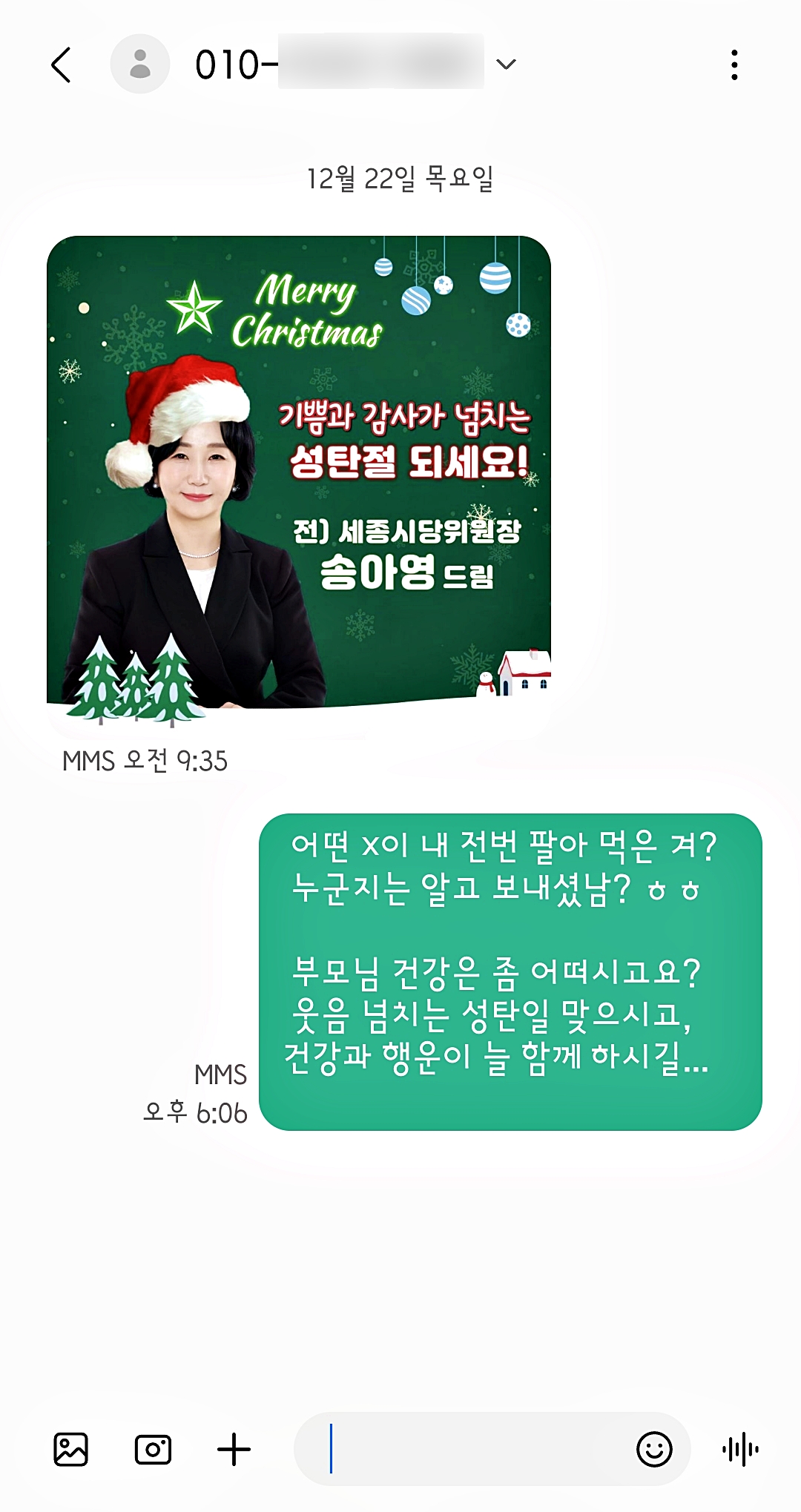

그런데 오늘, 생각했던 한 분은 직접 톡을 주셨고(몸이 편치 않으셨다는. 그래서 술은 못 먹어도 몸이 회복되면 한번 보자는 뭐 그런...), 공 씨 아줌마는 그 따님에게 기별이 왔다.

내 일상에는 늘 이런 상황이 번복되는데, 황금보살 말처럼 "직관이 좋은 사람" 인지 아니면 내 감각의 안테나가 수신 감도가 뛰어나거나 송신 주파수가 남들보다 센 것인지...

그러니 떠오르지 않거나 소식 없는 이는, 나를 기억하지 않거나 별일 없이 살고 있거나...

로또랑 인연이 없는 것을 보면 그런 것도 아닌 것 같고.

동지.

어머님 살아계시면 동이로 하나 죽 쑤셔서 여기저기 뿌려가며 치성드리셨을 동지.

절 떡 얻어먹었을 동지.

할머님까지 계셨다면, 치도 내걸고 신발도 모두 들여놨을 동지.

그래도 퇴근하는 삼월이 언니께서 챙겨 준, 손톱만 한 새알심 세 개 든 씁쓸한 맛 나는 팥죽을 먹었다.

동지 긴 밤이라는데, 벌써 해가 지평선 언저리에 움쑥거릴 시간이다.

밤새 울던 바람종이 잠잠해졌다.

202212222947목동지

Jacques_Offenbach-Jacqueline's_Tears_-_Werner_Thomas

아들 승진(2023.1.1자)

-by, ⓒ 시인 성봉수

'낙서 > ┗(2007.07.03~2023.12.30)' 카테고리의 다른 글

| 선무당記 (0) | 2022.12.25 |

|---|---|

| 휘청이다. (0) | 2022.12.24 |

| 심심한 밤. (0) | 2022.12.21 |

| 흰 당나귀에 올라타다. (1) | 2022.12.20 |

| 눈 내리던 날, 눈 같은 탑시기를 쓰고. (2) | 2022.12.14 |

댓글