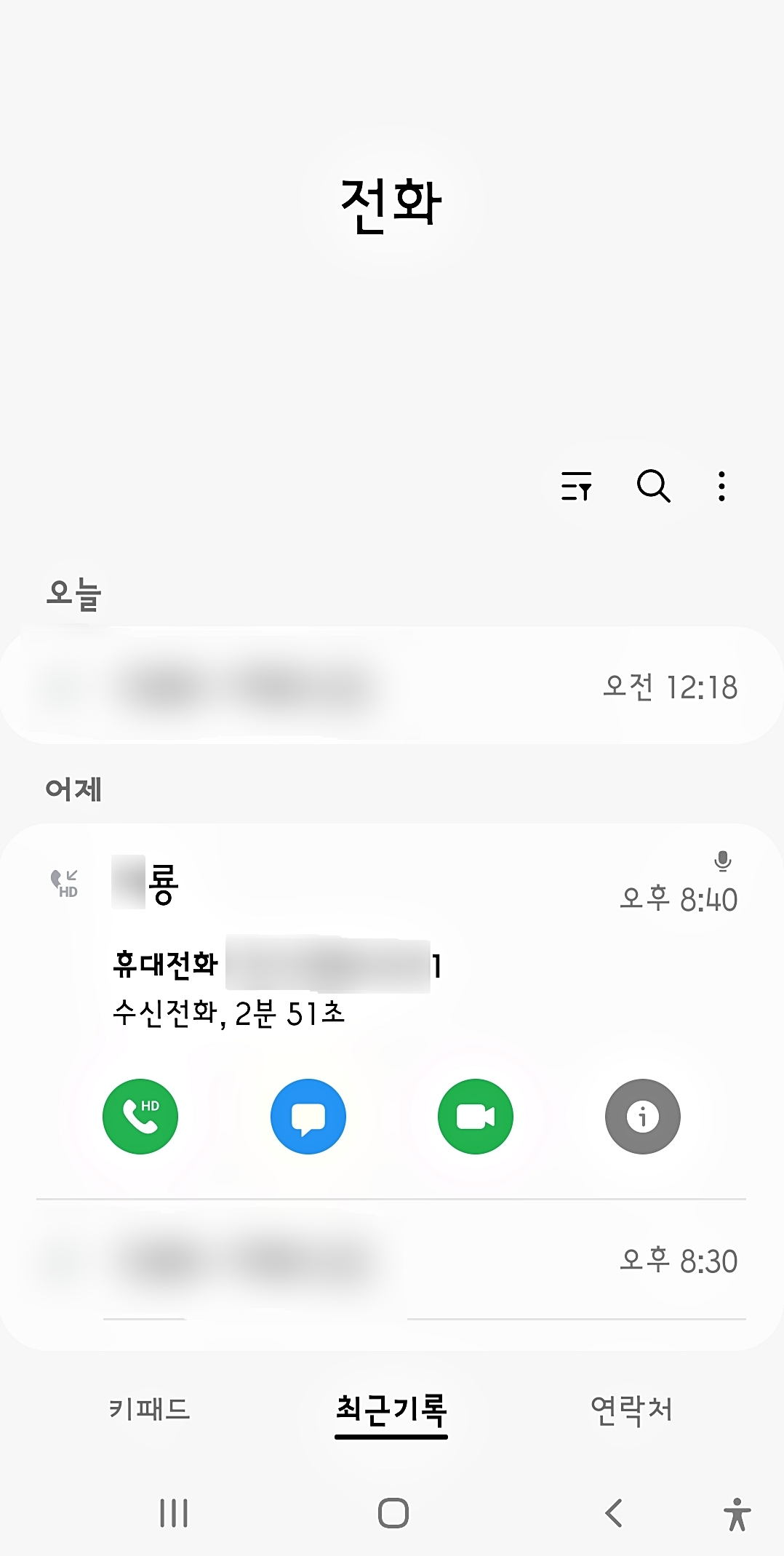

'룡'에게 전화가 왔다.

'철'을 막 보내고 전화한단다.

관계가 소원하지 않았다면 "죽마고우"라 했을 어깨동무들.

오래전,

풍문을 따라 내 업장에 들러 어정쩡하게 입구에 서서 초등학교 졸업 후 사십 대 후반이 된 그때 첫 만남을 그렇게 보내고 헤어진 친구.

다를 바 없는 '철'과 술자리를 막 파한, 그런 '룡'이 내게 전화했다.

'잡부 하지'

"에이. 천하에 봉수가 무슨 잡부야!"

"진짜 뭐 하는데?"

'잡부여! 너는 여전하지?'

명퇴했단다.

중앙부처 관료가, 정권이 몇 번 바뀌도록 SNS 프로필이 바뀌지 않는 것을 보며, '잘 지내겠거니...' 관심 내려놓고 있었는데 얼마 전 명퇴했단다. 어머님 건강 때문에 주에 두 번은 내려온단다. 그때 얼굴 보기로 했다. 아마, 두 놈의 술자리에 짭짤한 안주가 되었었나 보다.

새로 두 시가 넘어 설거지했다.

건져 물 찌끄려 먹는 단계도 넘어서, 어제는 찬장 그릇까지 꺼내 썼으니 안 할 방도가 없다. 설거지하고 나니 배가 고프다. 전혀 생각하지 않았던 술잔을 잡았다.

편의점 문 닫기 전 서둘러 담배 사러 다녀오며 함께 사 온 감로수를 챙겨 앉았다. 향신료를 보탠. 그래서 원재료의 맛이 희석된 음식은 별로 좋아하지 않는 편인데, 순전히 상표가 맘에 들어 잡아 왔던 놈이다.

술잔을 넘기며, 바람둥이 흰 돌멩이가 나귀에 올라타 찾아가던 나타샤를 만났다.

아, 고삐를 쥐고 나귀 등에 오르지 못하는 내가 참으로 처량하다.

"천하의 봉수"를 시간의 말판 위에 올려놓고 온 길을 반추한다.

...그때 나는 그쯤에서 삐걱였고,

그 삐걱 인 길에서 다시 다잡아 일어섰고,

또 삐걱였고,

그 삐걱댐에서 다시 일어섰다가 또 쓰러졌고,

그게 마지막이었다...

'혼자 살 수 없는 세상. 팔자대로, 운명대로'의 자조를 던지며 현실의 열정과 의욕의 옷을 벗어 던지고 누운 자리.

"천하"의 수식어를 떼어내고 그 자리에서 오늘까지 뭉그적거리고 있고 더는 일어설 일이 없다.

술이 알딸딸하게 오른다고 했더니,

알코올 도수가 높은 놈이었다.

말 타면 종 부리고 싶다더니,

여기저기 틀어막았더니 책상 아래에서 달려드는 황소를 감당하기 벅차다.

어제 할머님 기제사 흥정 담아 온 박스로 우리를 막았다.

하고 보니 뒤집어서 할 걸 그랬다.

졸리다.

202212192922월

송창식-밤눈(1974)mix_Echo+눈길걷는소리

그 처자는 잘 살고 있을까?

얼추 쉰도 훨씬 넘었것네.

그 처자에게 장미꽃 백 송이 건네던 장 실장응 워찌 살고 있는지...

'낙서 > ┗(2007.07.03~2023.12.30)' 카테고리의 다른 글

| 반 무당 (1) | 2022.12.23 |

|---|---|

| 심심한 밤. (0) | 2022.12.21 |

| 눈 내리던 날, 눈 같은 탑시기를 쓰고. (2) | 2022.12.14 |

| 필리핀 식모 (1) | 2022.12.13 |

| 가출녀의 귀향. (0) | 2022.12.11 |

댓글