일 마치고 외출에서 돌아오는 길.

모처럼 이 오래된 도시의 오래된 뒷길을 따라 걸었다. 고조부님께서 처음 정착하셨다는, 지금은 사라진 은행나무집 길을 따라 걷는다. 어쩌면 이 도시에 유일하게 남아 있을 수 있는 일본식 목조주택 앞에 멈춰 섰다. 뜰을 바라보며 화랑식 복도가 있는 전형적인 일본 집. 내 기억 속에만 생생한 예전 우리집과 똑같던 집. 뜰로 들어서는 문에 자물쇠가 걸려 있은 지 오래인 듯하다. 길 맞은편 주택 대문 앞에 앉아 한가롭게 햇볕을 쐬고 있는 아저씨께 여쭌다.

"여기, 사람 안 사나 보죠? 어르신들은 모두 작고 하셨나요?"

아주머님께서는 5~6년 전쯤 돌아가셨고, 아저씨는 자제분들이 서울로 모시고 올라갔는데 그 후로 자식들도 왕래가 도통 없으니 생사 안부도 모르고 있단다. 어머님과 동창이셨던 아주머님. 어머님만큼이나 키가 크셨고, 어머님만큼이나 교양인 티가 풍기셨던 아주머님. 어머님 떠나신 후 문득문득 떠오르고는 했었는데, 아마도 친구 떠나신 근처에 아주머님도 유명을 달리하셨는가 보다.

한동안 도시재생 광풍이 몰아쳐 전국의 선수들과 유무형의 떡고물을 바라는 부역자들이 달라붙어 눈먼 돈 따먹기 바빴던 곳. 그랬으면 무엇하나? 쌀 한 톨까지 싹싹 긁어버린 선수들은 떠났고, 담벼락에 장난질 쳤던 흔적들도 퇴색하고... 인구 유입 없는 을씨년스러운 골목은 여전하고, 스러지는 옛집을 다시 세울 능력 없는 땅은 외지인에 팔려 군데군데 신축 원룸으로 어울리지 않게 서 있고.

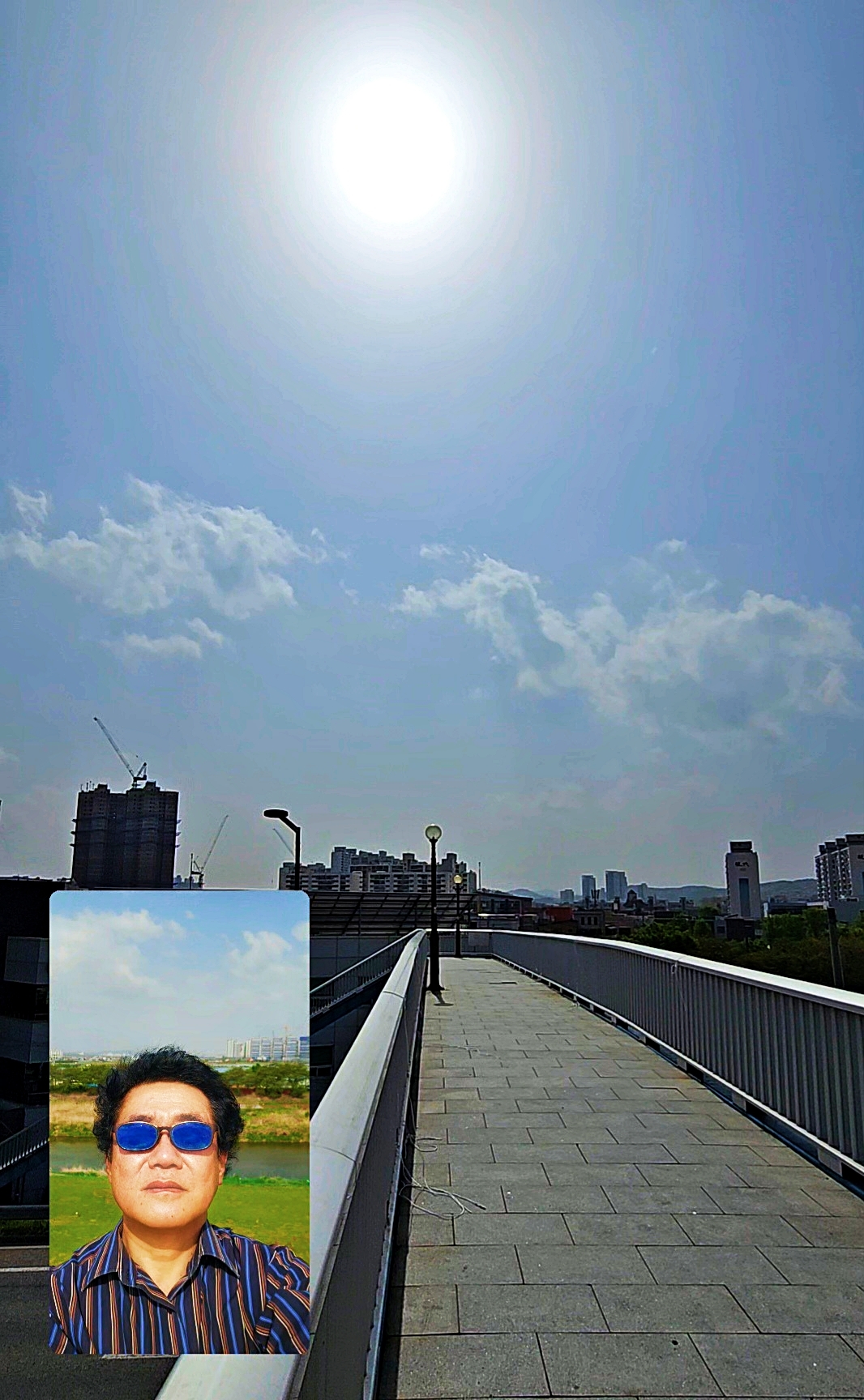

발을 디딘 김에 지금은 순환도로가 된 둑방 위를 가로지르는 육교 위에 올랐다.

작년까지만 해도 한 눈에 딱 들어오던 오송 뜰 KTX 역사가 신축 건물에 반은 가려 있다. 할아버지께서 퇴근하시며 당시 이 소읍을 통틀어 두 대나 있을까 말까 하는 일본제 뭐시기 자전거를 길가에 세워 놓고 물골 보러 들어가셨을 때, 어떤 이가 홀라당 타고 도망갔다는 넓은 뜰. 이 뜰에 하루가 다르게 쑥쑥 건물이 들어서며 대규모 신도시가 조성되고 있다.

그곳과 행정구역을 나눈 경계가 된 천을 바라보다 문득 든 생각, 향소부곡(鄕所部曲).

새로 조성되고 있는 신도심은 비단옷을 입은 양반이 오른 가마가 다니는 성안이고, 이 천은 함부로 성안으로 기웃거리지 못하게 만든 해자(垓子)이고, 그 성을 바라보며 내가 서 있는 해자 이 편은 향소부곡과 다를 것 없는 형편이지 않은가? 하는...

본디 이 다리 아래는 둑을 끼고 허름한 하꼬방이 즐비했고, 하루 벌어 먹고 사는 곤궁한 살림의 가정이 대부분이었다. 6.25 동란 이후 정착한 피난민들이 주를 이뤘던 철도 건너 침산리. 역시 도시재생 사업이 진행되었던 그곳과 함께, 이 구읍의 동, 서 양 끝에 자리했던 근대의 향소부곡과 다름없던 곳. 그런데 지금은 행정구역 건너 동쪽으로는 이런 신도심이 조성되어 가고, 서쪽으로는 침산리 지나 뒤편으로 아파트 촌 근처로 주요 행정기관 대부분이 이전했고 또 대단위 신도심이 계획되어 있으니, 이젠 이 구도심 전체가 향소부곡으로 전락하였지 않은가?

세상에 존재하는 모든 물상이 수요에 의해 필요가 발생하고 그 필요에 따라 생성과 소멸을 거듭하는 것이 순리이고. 그 시류에 앞서는 이도 있고 따라가는 이도 있고 무관심으로 안주하는 이도 있기 마련이다. 향소부곡 안에도 성안으로 탈출하는 이도 있고, 성안으로 들어가지 않으나 소통하는 이도 있고, 성안으로 들어가기보다는 그곳에서 안주하되 영향력을 유지하고 싶은 간자도 있기 마련이다.

피었으면 지기 마련인 꽃처럼, 굽이치고 출렁여도 칼로 무 베듯 정답을 확신할 수 없는 지극히 정상적인 시간의 물결. 내 기억과 서정을 야멸차게 가로막아 선 이 굴강(掘江) 앞에 서서 생각한다.

향소부곡 안에 안주하며 무기력하게 늙어 가는 한 사내를...

바람도 햇살도 좋았던 날.

마주 보던 세상 밖 감상을 털고 천민의 현실로 뒤돌아 서며 생뚱맞게 해를 직시한다.

"아, 그늘을 만들고, 그늘을 없애는 불멸·불변의 공(球)이여!"

"이 공(空)에 무엇이 있어 찌그러진 모습이라면, 그늘이어도 아니어도 일상은 참 끔찍한 일이겠다..."

바람도 햇살도 좋았던 날.

평소 즐기지 않는 아아를 공원 벤치에 앉아 한가롭고 맛있게 먹으며, 일정 하나 폰에서 마저 마무리하고 마트 들려 향소부곡 귀퉁이의 음침한 굴로 별일 없듯 돌아왔다.

202404162644화

문주란-젊은 태양

무, 두부조림/ _호박 새우젓국/ _서리태콩자반.

-by, ⓒ 성봉수 詩人

댓글