반 굉일 겸 광복절 휴일의 기척 없는 아침.

품 팔러 집을 나서기 전 태극기를 내 거는데...

불연, 아버님의 모습이 떠올랐다.

'아, 그때의 아버지처럼 나도 그때가 되어 있구나'

- 동네 누구네 집에 숟가락이 몇 개인지 눈 감고도 헤아리던 한집 같던 시절이었으니, 집집마다 빠짐없이 태극기를 내걸던 시절이었으니, 해가 중천에 떠서야 눈곱 비비며 태극기를 내 걸 아이들을 기다릴 수 없었겠으니...

- 그러면서 며칠 전 모임에서 '생 이빨 세 개를 뺐다'는 내 말에 깜짝 놀라며 "아이고, 진작에 내게 물어보지. 아무리 친구라도 여기저기 알아보고 해야지 생 이빨 세 개를 빼면 어쩌누 쯧쯧. 요즘 젊은 의사들은 보존치료가 대세인데. 성 선생, 이젠 성 선생 나이도 구식여. 구식 방법을 고집하면 안 돼"라던 내가 여태 단 한 번도 자각하지 못했던 '구식'. 초등학교 은사님의 말씀이 새삼 가슴에 와 닿고.

품 팔고 돌아와 땀에 젓은 옷을 훌훌 벗는데, 아무래도 선풍기 하나를 더 꺼내 놓아야 될지 싶다.

작년에 틀다 그냥 그대로 방구석에 쑤셔 박아 놓았던 선풍기를 꺼내 분해해서 청소하고 정비를 하는데, 유격이 생긴 곳을 수리하기 위해 볼트와 와셔가 필요하다. 적당한 것을 맞춰보려 빤쓰 바람으로 마당을 가로질러 창고에서 부품 통을 챙겨 들어와 앉았는데...

-나사 하나, 못 하나도 허투루 버리지 않았던 아버님. 창고 안 한쪽으로 공구며 비품들을 정리해 놓은 직접 짜신 수납장. 지금은 수납장도, 창고도, 틈마다 새마다 이것저것 정체불명의 것들을 쑤셔 박아 놓아 뭐가 뭔지 엉망진창이 되어버린.

-생각하니, 창고는 물론이려니와 쓰시던 서랍 안의 물건도. 서재 이중창 반닫이 위에 선반도. 반닫이 안도. 이층 창고도... 떠나시고 13년이 된 여태 그대로인데... 어머님 흔적은 왜 그렇게 미친놈처럼 서둘러 쓰레기 봉지에 쓸어 담았는지...

비가 새는 지붕. 샘 건물이 기울어지도록 점점 꾸여지는 마당.

아버님, 어머님이 주인으로 버티고 계셨다면 가당치도 않을 모습.

"애비 만한 자식 없다"는 말이 새삼.

충남문협 아카이브를 위한 청탁 원고 마감일.

마감일에 닿아서야 부산을 떠는 이 못된 습관은 변함없다.

사업 성격도 그렇고 작품 1편씩의 청탁이니 대표작을 보내라는 얘기인데...

_사실, 그래서 원고를 미리 보내지 못했지만...

가장 많이 돌아다니는 시를 보낼 생각에 여기저기 훑어보아도 마땅치가 않다.

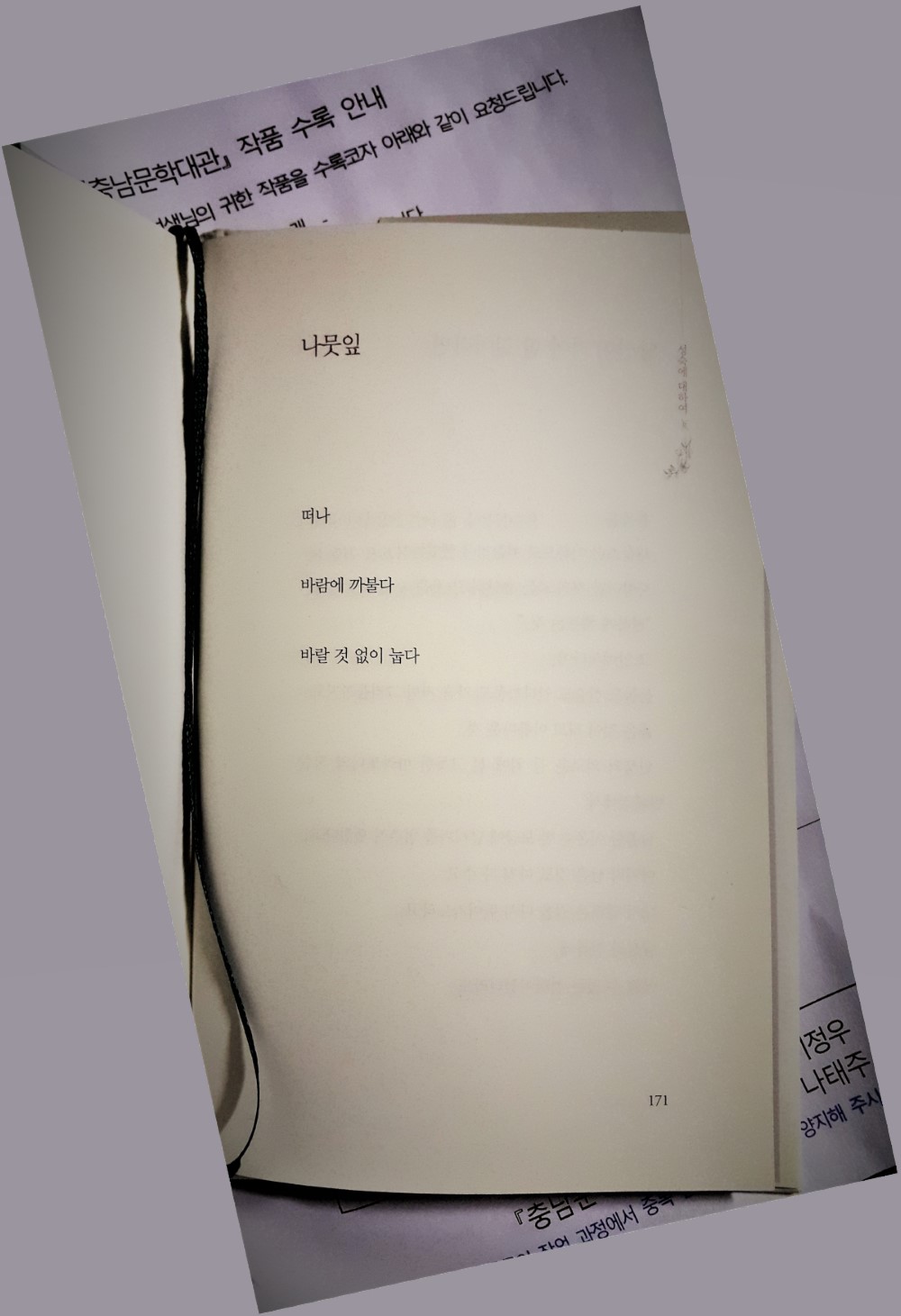

고민 끝에, 1 시집 『너의 끈』에 실었던 「나뭇잎」을 보냈다.

정확하게 <23시 59분>

청탁 마감 기한 1분 전이다.

1연 1행씩. 총 3연으로 쓴 시.

-가을 끝무렵, 거리를 굴러다니다 인적 없는 후미진 구석에 쌓여 있는 낙엽을 보며 잡은 시상.

기억에는 1연에 3~4행씩, 못 되어도 12행 정도까지 다듬어 가다가 탈고 직전에 과감하게 사족을 다 털어낸 시.

자칭 시인이라는 사람이 "뭐라고 썼는지 나도 몰라요. 쓰다 보니 그냥 써진 거고 해석하는 사람들이 자기 형편에 맞게 해석할 뿐이지, 처음부터 그런 해석 같은 의도를 가지고 쓰는 사람이 어디 있습니까?"라고 하는 사람들이 있긴 하지만, 그건 정말 시를 날로 먹는 한심하고 개념 없는 가짜들의 이야기이고...

모지母枝에서 떨어져 나와 낙엽이 된 것을 '소멸'로 인식하지 않고 '비로소 우주 공간에 독립된 개체로, 온전한 또 하나의 우주로 태어나는 것이다'라고 역설적으로 해석하고 생성과 소멸을 '대 자연의 순리, 우주의 운행'으로 받아들이고자 한 긍정적 사유의 표현. 관념적 해설보다는 담담하게 상징적 이미지화를 꾀했던 시. <바람의 나뭇잎>. <구르는 잎새>. <가을 낙엽>... 몇 가지의 제목을 잡고 오랜 시간 고민하다가 전체 흐름의 맥락에 맞는 포괄적 주체로 제목을 선택했던.

내 나이 마흔한 살 때다.

세상 다 산 도사님 같은 시. 그러기엔 참 젊은 나이였는데...

자료를 찾다가 오랜만에 들어가 본 SNS.

7주년이면 얼추 해당 SNS의 처음부터 함께했다. 다른 회원들을 대충 둘러보니, 6주년 기념 배지는 간혹 눈에 띄어도 7주년은 보이지 않는다. 많은 이들이 각자의 이유로 계정을 바꿔가며 들락날락하는 것 같긴 하지만...

7년의 시간 동안 맺었던 많은 관계의 기억...

지난 시간은 늘 빠르고 빠름만큼,

턱을 괴고 몰입했던 한때의 풍경도 달리는 차창밖의 햇살처럼 실체 없이 뭉그러진다.

오래된 집 마당.

꽃은 각자의 몫으로 시간을 만들고...

매미의 날개가 부비는 푸른 잎새의 파동에

바람종이 건듯 건듯 퉁겨지고 있다.

202008161111일

배구파서속쓰리고구역질날라칸다

뭐좀묵어야것다.

아, 바다가고싶다.

'낙서 > ┗(2007.07.03~2023.12.30)' 카테고리의 다른 글

| 풍경 (0) | 2020.08.20 |

|---|---|

| 묵은 책을 잡은 정조기에. (0) | 2020.08.18 |

| 바람종 우는 아침에. (0) | 2020.08.14 |

| 봉인의 틈. (0) | 2020.08.10 |

| 삼월이 운다!!! (0) | 2020.08.09 |

댓글